高岡・山町筋の歴史

高岡は慶長14年(1609)、加賀前田家二代当主・前田利長によって開かれました。当時関野ヶ原と呼ばれた地を「高岡」と改名し、高岡城に入城。関野ヶ原は庄川扇状地の末端にある台地で大きく三段に分かれていました。上段に城と武家屋敷、中段は碁盤目に道路が整備され、北陸街道沿いの表通りに商人町を、裏通りに職人町を整備し、職種に応じて場所を指定しました。下段は正方形の町割りからはずれ、下町となりました。利長は千保川と小矢部川の合流地に運送と木材・薪炭商売の特建を与え、千保川は水運の中心となりました。その後、千保川が改修され、川原町沿岸の船着場では射水郡・砺波郡から米や農産物が下され、伏木港からは小矢部川・千保川をさかのぼり材木や魚肥・昆布・塩干魚が荷揚げされ、高岡の流通の要となりました。慶長19年(1614)、利長が築城5年にして高岡で没し、さらに翌年の一国一城令によって高岡城は廃城となり、高岡は城下町としての存在意義を失います。高岡の窮状を憂いた三代当主の利常は、町人の他所転出を禁じて町年寄(町人の自治組織)を発足させ、魚問屋、塩問屋、米蔵、塩蔵などを設けるなど、高岡を商工業の町へと転換させる政策を進めました。以来、高岡は「加賀藩の台所」と呼ばれるほど米や綿などの集散地として繁栄し、中でも山町は長らく商都高岡の中心地として降盛を極めました。「山町」の呼称は国の重要有形民俗文化財である七基の高岡御車山を保存・継承する十か町に由来するもので、特に「山町筋」と呼ばれる地域は旧北陸道に面した町筋を指します。

高岡商人の町家

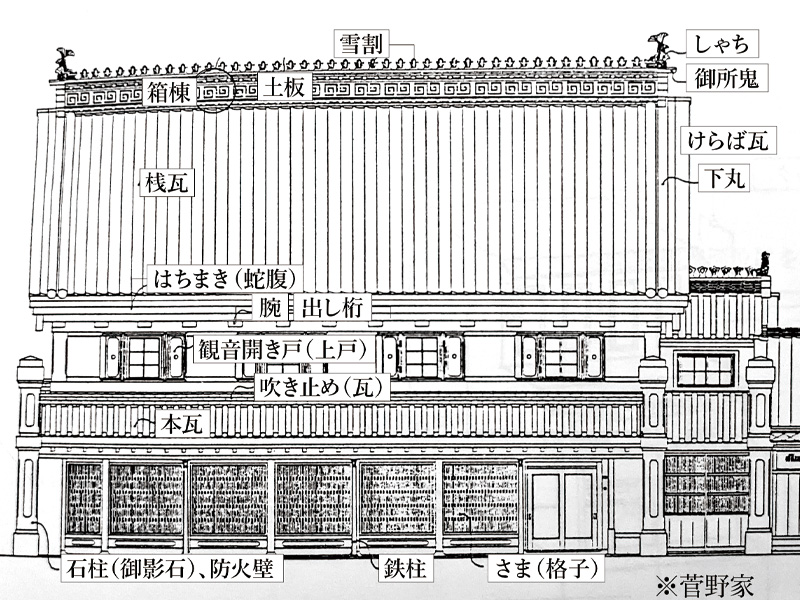

高岡の山町筋は明治33年(1900)6月に未曾有の大火災にみまわれ、市域の六割近くが焼失し、「山町」は壊滅状態となりました。大火後の復旧にあたって、防火に配慮した耐火建築として「土蔵造り」の建造物が建てられました。土蔵造りは二階建て、切妻造り、平入瓦葺きの町家で、黒瓦葺きの屋根と大きな箱棟、黒漆喰・白漆喰塗りの外観、二階軒下に出桁、その上に蛇腹を乗せた構造が多く見られます。箱棟の天端には雪割り瓦が用いられ、雪深い北陸の町家の特徴となっています。二階壁面の窓には観音開きの土扉、窓台下の吹き止め、正面道路側一階下屋にアカンサスの葉など洋風の意匠を取り入れた鋳鉄製柱が用いられ、重厚な外観となっています。また屋根構造が洋風小屋組で組まれていることが特徴となっています。ミセの道路に面した部分の建具は、外側から防火戸・サマ格子・障子の引違い・板の蔀(揚戸)が設けられています。ミセは根太天井で、屋内仕上は、土蔵造りでありながら柱・長押・天井等の部材が細く、造作に銘木をふんだんに使い、長押の釘隠金物・建具の引手金物に繊細な細工が施されています。

土蔵造りのまち資料館 旧室崎家住宅

平成10年7月1日 高岡市指定文化財指定

室崎家は、昭和20年(1945)まで綿糸や布の卸業を手広く営んでいた高岡でも屈指の商家です。室崎家の住宅は、「土蔵造り」の特徴をよく留めた建物で歴史的価値が高く、資料館として一般に公開しています。

主屋は道路に面して北面し、黒漆喰仕上げの土蔵造りで、主屋隣家境に煉瓦積の防火壁が立ち上がっています。切妻造り、桟瓦葺き、二階建ての平入で正面に一間の土庇を設け、主屋の左側を通り土間とし奥の土蔵に続いています。 ミセ部分にサマ格子が連続し、庇を受ける鋳鉄の円柱が設けられています。二階は大壁の黒漆喰仕上げで二ヶ所に木製ガラス格子窓が設けられ、窓廻りの幅広の額縁が特徴です。 主屋屋根の両側に二本ずつ丸瓦の下り丸が設けられ、棟は箱棟で鬼瓦ともに極めて大きいです。棟側面の土板は平屋部分も含め長方形くずしの模様が入っています。創建当初、下屋庇屋根は本瓦葺き、葺き止め部分にレンガと巴模様の瓦が入っていましたが、現在は桟瓦葺きとなっています。 ※内部詳細は裏面をご覧ください。