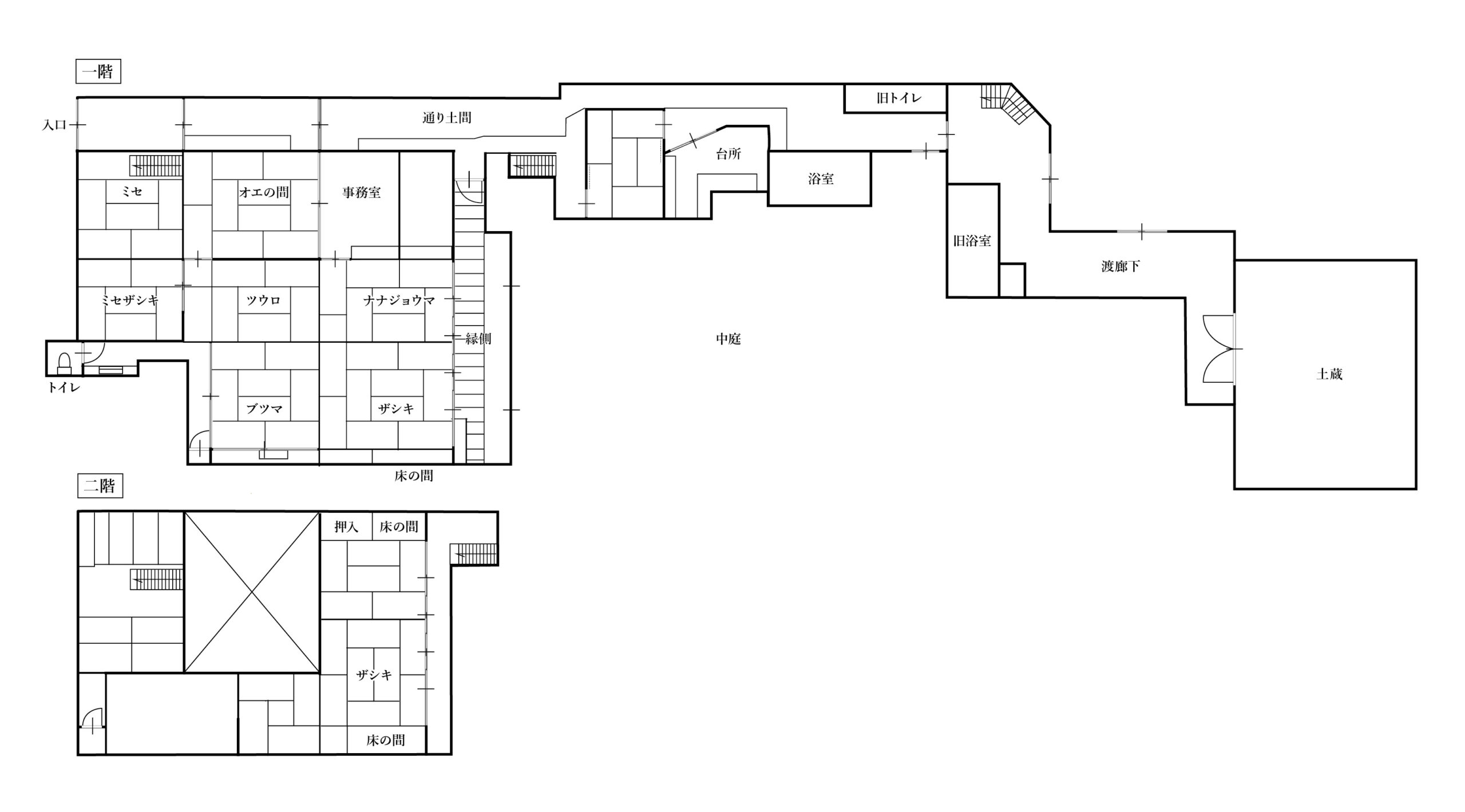

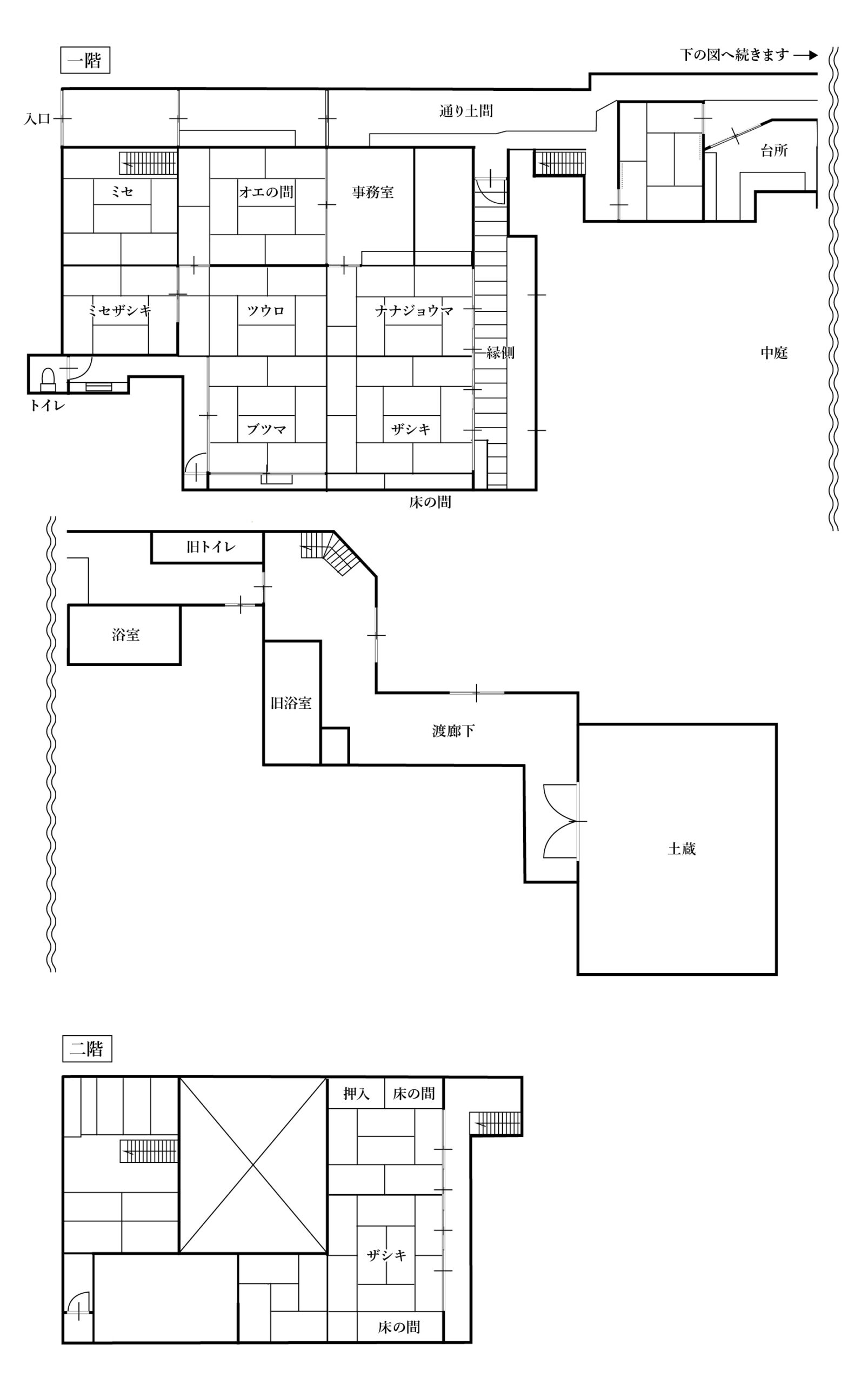

主屋

間取りは表側奥を庭とした典型的な三列三段通り土間型の家です。表側はミセ2室があり、隣接するトイレは後年客用に増築されたもので、土蔵造りの厚い壁が撤去されています。オエの間上部は吹抜けになっており、側面から採光が取られています。奥のザシキ・ブツマは格調高く、ナナジョウマは数寄屋風であり、天井には屋久杉、壁はベンガラで着色され、いずれも立派な造りです。

土蔵

以前、庭の後ろには蔵が3棟ありましたが、前の2棟が撤去され、最奥の1棟のみが残っています。階段を上がり切った二階柱に明治三年の墨書が見られ、明治三十三年の大火で焼け残った土蔵と考えられます。土蔵造り二階建て、切妻造り桟瓦葺、中庭に面し戸前を設けています。外観は現在カラー鉄板で覆われていますが、白漆喰で仕上げてあります。鳥居枠に両開きの土扉を備え、内部床は板張。壁は半間間隔に柱を建てて2尺弱の間隔で貫を入れて漆喰仕上げになり、天井は各柱位置の半間間隔で梁間方向に大根太を渡し、厚い床板を張った根太天井とし、一部に二階への荷揚げの為の格子床が設けられています。

中庭

おもてなしの場であり、防火対策の役割もあった中庭。季節によって様々な表情が楽しめます。